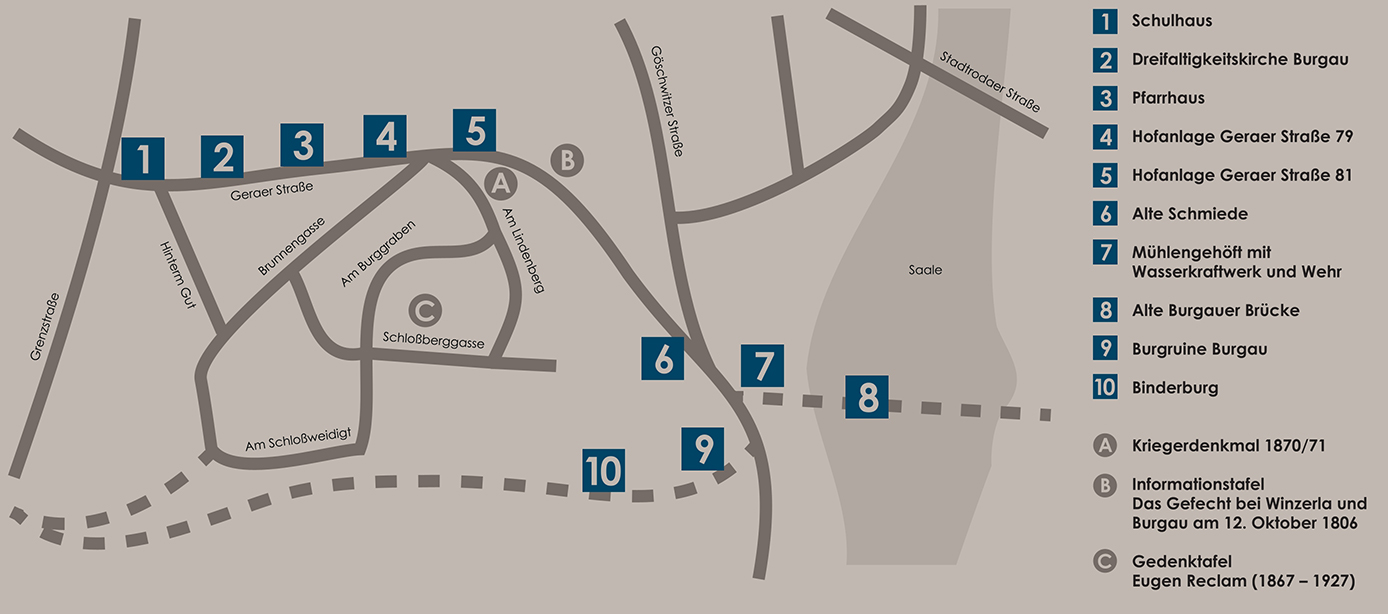

Sie befinden Sie auf dem Historischen Ortsrundgang von Burgau.

Weitere Stationen finden Sie auf der unten stehenden Karte.

Binderburg

Wer früher die Straße zwischen Burgau und Göschwitz nutzte, dem fiel die attraktive, romantische Burg auf dem Sandsteinfelsen südlich von Burgau auf. Inzwischen haben sich moderne Industriebauten auf den ehemaligen Viehweiden und Mähwiesen in der Saaleaue vor der Burg angesiedelt, doch noch immer fällt dem Passanten die stattliche Burg auf. Ist das die Burg Burgau? Wie gut gepflegt und erhalten sie ist! – Es ist die Binderburg, die sich der Bauschulprofessor und Kirchenbaumeister Fritz Adolf Binder im vorigen Jahrhundert von Burgauer Handwerkern im neoromanischen Burgenstil erbauen lassen hatte. Die Ruinen der Burg Burgau findet man zwanzig Meter östlich im Garten der Binderburg. Die Binderburg hatte sich Binder aus Liebe zu historischen Gebäuden als Wohnhaus erbaut. Ihn beeindruckte das Dreieck Lobdeburg – Burg Burgau – Leuchtenburg. Im Alter widmete er sich gern der Betrachtung historischer Burgen.

Binders Großvater, Carl Friedrich Ferdinand Binder, war in Burgau Geleitsinspektor. Sein Sohn Johann Heinrich Wilhelm Ferdinand Binder war in Jena Kriminalgerichtsassessor. Ihm wurde 1853 in Jena Fritz Adolf Binder geboren. Die Familie Binder zog nach Eisenach. Fritz Adolf Binder studierte in Karlsruhe Architektur, in Metz arbeitete er für die Garnisonskirche, in Münster baute er die Tuckesburg und das Naturkundemuseum. Er wurde Lehrer an der Baugewerkschule in Posen, entwarf nebenher Kirchenbauten, wurde 1898 zum Professor ernannt, wechselte an die Baugewerkschule Görlitz und kaufte ein Grundstück auf dem Burgauer Schlossberg. Zunächst führte er archäologische Grabungen durch und baute sich hier ein Gartenhaus. Er wurde 1908 wegen eines Herzfehlers emeritiert und befasste sich nun mit dem Gedanken, auf dem Schlossberg eine eigene Burg zu errichten. Bereits 1907 wurde die Bauerlaubnis ausgestellt. Binder baute die Burg direkt an die Felsabbruchkante. Sie wurde mit vielen historischen Kolorits ausgestattet, darin war er schließlich Meister. Burgauer Bauhandwerker führten den Bau aus. Sie arbeiteten von 1908 bis 1910 an ihm. Es entstand ein attraktives Gebäude. Als Besonderheiten weist es ein großzügiges gewendeltes Treppenhaus mit farbigen Bleiglasfenstern, ein Kreuzgewölbe mit romanischen Säulen im Kellergeschoss sowie eine unter dem Haus befindliche Sandsteinhöhle auf. Letztere wurde verschiedenartig genutzt und war zum Ende des Zweiten Weltkrieges sogar als Entwicklungslabor und Produktionsstätte für Wärmepeilgeräte der Firma Zeiss vorgesehen. Entspricht eine Ritterburg noch den Ansprüchen eines modernen Menschen? Binder erlebte den Aufwand für die Beheizung und die Reinhaltung der großen Flächen und häufige Reparaturen.

Den östlichen Teil der Burg vermietete Binder. Dem pensionierten Professor fehlten die üppigen Einkünfte eines Unternehmers. Er war Bürger seiner Zeit, Hauptmann und Kompanieführer bei den Landwehr-Pionieren. Hatte es ihn bewegt, dass sein einziger Sohn drei Tage nach seinem achtzehnten Geburtstag im Ersten Weltkrieg für das Vaterland gefallen war? War sein Tod ein nötiges, ein ehrenvolles Anliegen? Enthusiastisch widmete sich Binder nun der regionalen Geschichtsforschung. Er starb 1925. Seine Ehefrau Henriette musste bereits in der Inflationszeit den größten Teil der Räume vermieten.

Dreißig Jahre alt, trat die Binderburg in ihren zweiten „Krieg“. Vorübergehend suchten Familienangehörige in ihr Zuflucht, doch nach dem Krieg ging die Familie nach Westdeutschland. Sie blieb als anonymes Bauwerk allein in einer Zeit zurück, in der das anonyme individuelle Wohnen bevorzugt wurde. Das Haus kam in städtische Verwaltung, doch sein Unterhaltungsaufwand war zu hoch. Die Burg fungierte als würdige Wohnstätte fremder Wissenschaftler und Bürger. Sie war Wohnung schlechthin. Ihre Attraktivität alterte.

Blick auf die Binderburg von Süden (Foto um 1920 aus Die Burgauer e. V. o. J.)

2003 kaufte Dr. Michael Willsch die Burg. Er sagte, Liebe auf den ersten Blick habe ihn zur Binderburg geführt. Überwältigend aber ist seine besonnene Initiative für die Burg gewesen. Überlegt und unerschütterlich ging er die Erhaltung und Nutzung der Burg an. Die Wand der Burg über dem Felsabbruch drohte einzustürzen. Er baute sie sorgfältig ab, nummerierte Stein für Stein und lagerte die Steine übersichtlich zum Neuaufbau der attraktiven Wand über der Saaleaue. Er sprach über seine Initiativen, ohne uns zu etwas zu verpflichten. Er nutzt die Burg und ihren Park, um Kulturveranstaltungen in Burgau einen ansprechenden Platz zu geben.

Die Binderburg steht als Kulturdenkmal unter Schutz.

Dietmar Maetzig

Blick über Schrebergärten zur Binderburg (Foto um 1965 aus Die Burgauer e. V. o. J.)

Weiterführende Literatur

Die Burgauer e. V. (Hrsg., o. J.): Altes und Neues Burgau. Bildband.

Maetzig, D. (2017): Die Burgauer und ihre Häuser (4). - Burgauer Almanach. Beiträge zur Ortsgeschichte 2017: 52-66, 74-104

Otte, R. (2020): Zur neueren Geschichte der Burgauer Felsenhöhle. - Burgauer Almanach. Beiträge zur Ortsgeschichte 2020: 49-53

Rohnstock, K. & R. Müller (2007): Das Dorf lebt, Bewohner erzählen Geschichten aus Burgau. – quartus-Verlag, 1. Aufl., Bucha bei Jena, 134 S.: S. 23-24

Seibt, S. (2007): 750 Jahre Burgau an der Saale. Geschichtlicher Abriss 1257 bis 2007. – Burgau, 96 S.

Willsch, M. (2017): Die zweite Geburt der Binderburg. - Burgauer Almanach. Beiträge zur Ortsgeschichte 2017: 66-74

https://binderburg.de/