Burgau, ein lebens- und liebenswerter Ortsteil im Süden Jenas, besitzt einen historischen Ortskern mit einer bemerkenswerten Konzentration historisch wertvoller und interessanter Bauwerke bzw. Ensembles. Über die wechselvolle Geschichte Burgaus wurde schon viel berichtet (z. B. Seibt 2007, Jonscher 2012). Umfangreiche Heimatforschung wurde von einer Geschichtsgruppe innerhalb des Vereins „Die Burgauer e. V.“ betrieben, die unter anderem zahlreiche Bände der Zeitschrift „Burgauer Almanach. Beiträge zur Ortsgeschichte“ herausgegeben hat. Bewohner und Gäste Burgaus konnten sich aber bisher nur zu besonderen Ereignissen, wie dem „Tag der offenen Höfe“ oder dem „Tag des offenen Denkmals“, über beeindruckende Zeugen dieser Geschichte informieren.

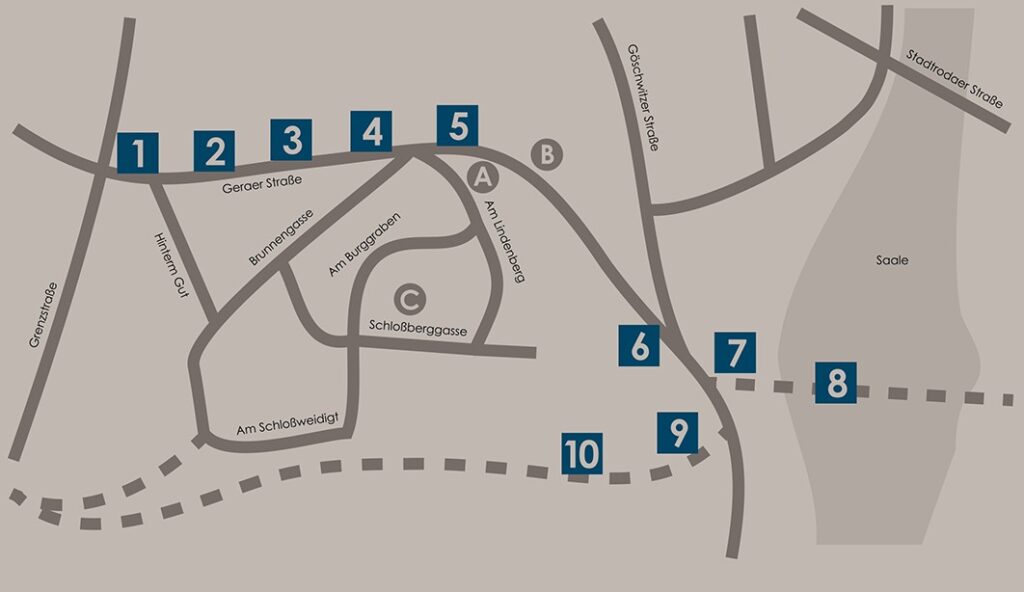

Auf der Grundlage der reichen Traditionen und des vorhandenen Wissens wurde daher im Ortsverein Burgau e. V. und Ortsteilrat die Idee entwickelt, im Rahmen eines „Historischen Ortsrundgangs Burgau“ den Ortsteil für Bewohner und Gäste noch interessanter und attraktiver zu gestalten. Auf Informationstafeln sollen die geschichtlich und architektonisch interessantesten Bauwerke bzw. Ensembles Burgaus, die dem Ortsteil einen besonderen Glanz verleihen, mit ihren Besonderheiten vorgestellt werden. Sie sind perlenschnurartig vom Schulhaus entlang der Geraer Straße ostwärts bis zur Göschwitzer Straße und dem Tal des Felsbaches unterhalb der Binderburg angeordnet. Auf jeder Informationstafel ist ein QR-Code zu finden, über den man sich mit dem Handy vertiefende Informationen zu den ausgewählten Objekten auf der Webseite des Ortsteils erschließen kann. Dabei wurden alle unter Denkmalschutz stehende Objekte einbezogen und zusätzlich einige weitere Denkmale und Informationstafeln integriert.

Ortsverein und Ortsteilrat verbinden mit dem „Historischen Ortsrundgang Burgau“ die Hoffnung, Interesse bei Einwohnern und Gästen zu wecken und deren Informationsbedarf zu befriedigen. Vielleicht gelingt auch eine weitere Stärkung der Verbundenheit der Bewohner mit ihrem Ortsteil sowie ihres Engagements für sein kulturelles Leben.

Weiterführende Literatur

Cosack, G. & R. Jonscher (o. J.): Von Ammerbach bis Zwätzen. Aus der Geschichte der Jenaer Vororte. – Reihe des Stadtarchivs Jena Nr. 2, 148 S. (ca. 1995)

Die Burgauer e. V. (Hrsg.) (o. J.): Altes und Neues Burgau – Bildband. – Jena, 80 S.

Die Burgauer e. V. (Hrsg.) (2020): Das Alte Gut nur noch als Modell. – Jena, 64 S.

Hachmeister, A. & K. Enkelmann (2022): Burgau „Alt und Neu“. – Jena, 48 S.

Jonscher, R. (2012): Von Ammerbach bis Zwätzen. Aus der Geschichte der Jenaer Vororte. – Bausteine zur Jenaer Stadtgeschichte 15: 480 S.

Ortsverein Burgau e. V. (Hrsg.) (2021): Festschrift 15 Jahre Ortsverein Burgau e. V. 2006 – 2021. – Jena, 70 S.

Rohnstock, K. & R. Müller (2007): Das Dorf lebt, Bewohner erzählen Geschichten aus Burgau. – quartus-Verlag, 1. Aufl., Bucha bei Jena, 134 S.

Stadt Jena, Dezernat Stadtentwicklung und Umwelt (Hrsg.) (2016): Dörfer in Jena. Entwicklungskonzeption für die ländlichen Ortsteile und historischen Ortskerne der Stadt Jena. – Schriften zur Stadtentwicklung 8, 154 S.

Seibt, S. (2007): 750 Jahre Burgau an der Saale. Geschichtlicher Abriss 1257 bis 2007. – Burgau, 96 S.

Seibt, S. & T. Keßler (2014): Burgauer Kirchenbuch. Die Geschichte der Burgauer Kirche und der Kirchengemeinde von 1914 bis 2014. – Jena-Burgau, 98 S.

Sturz, R. & M. Mieth (Hrsg.) (2018): JENA – Lexikon zur Stadtgeschichte. – Tümmel Verlag GmbH Berching, 888 S.

Weitere historisch interessante Objekte

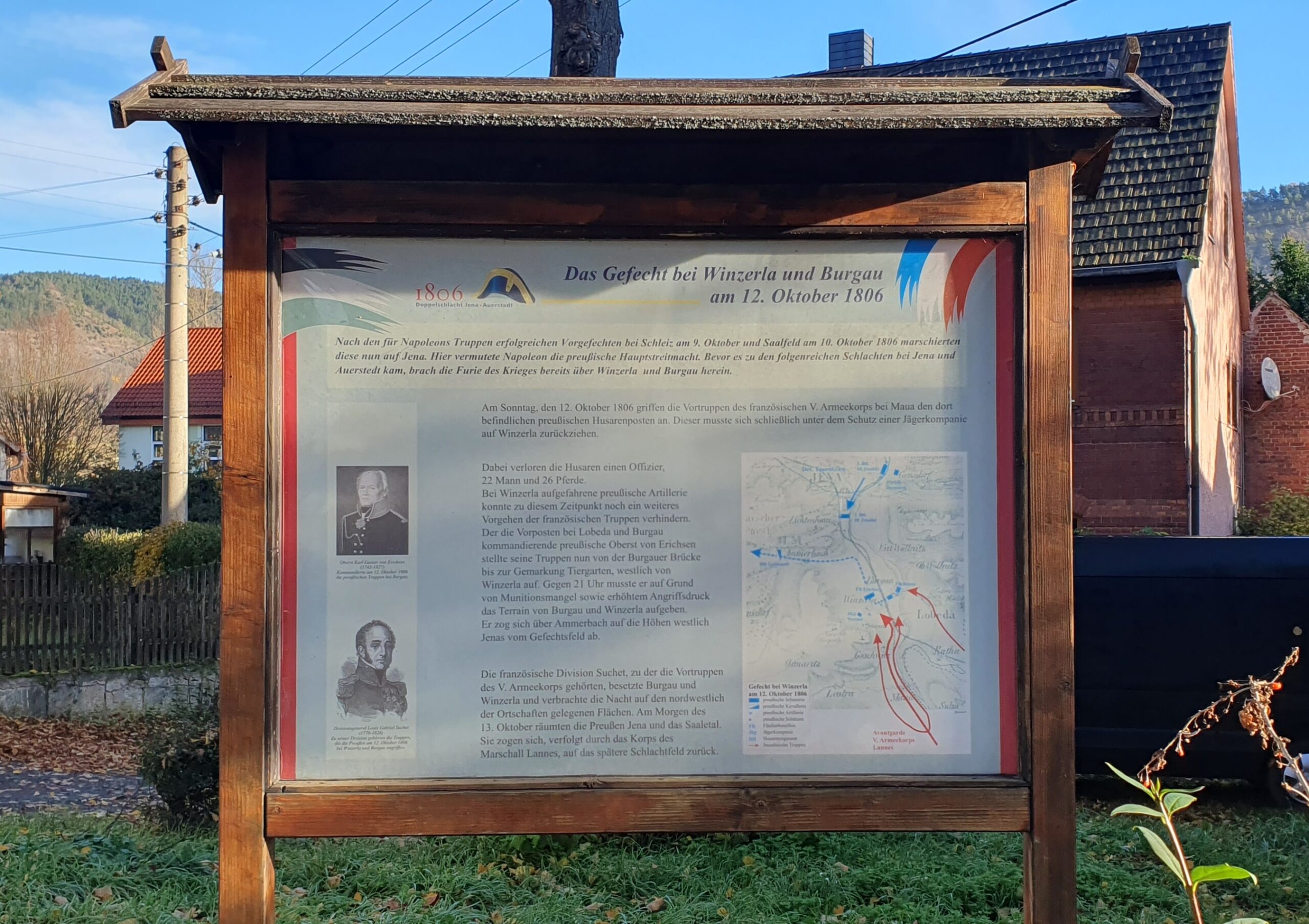

Auf der Übersichtstafel, die Sie in den drei Schaukästen des Ortsteils finden, ist die Lage von zehn ausgewählten und auf Informationstafeln beschriebenen Objekten dargestellt. Außerdem wurden auf dieser Übersichtskarte drei weitere Objekte bzw. Orte mit historischen Informationen zur Ortsgeschichte von Burgau aufgenommen. Zu diesen sollen nachfolgend vertiefende Informationen geboten werden:

Zum Projekt „Historischer Ortsrundgang Burgau“

Auf der Ortsteilratssitzung am 09.09.2020 trug Renate Mäder die Projektidee vor, in Burgau einige bedeutende und markante Objekte mit Informationen zur Ortsgeschichte zu versehen. Diese Idee wurde vom Ortsteilrat aufgegriffen und zusammen mit dem Ortsverein Burgau e. V. ein Gemeinschaftsprojekt „Historischer Ortsrundgang Burgau“ ins Leben gerufen. Die Koordinierung des Projektes übernahm Dr. Werner Westhus. Es wurde im Frühjahr 2022 eine Organisationsgruppe gebildet, in der außer ihm folgende Personen mitwirkten: Renate Mäder als Vorsitzende des Ortsvereins Jena e. V., Dr. Dietmar Maetzig als Mitglied der Geschichtsgruppe innerhalb des ehemaligen Vereins „Die Burgauer e. V.“ und profunder Kenner der Ortsgeschichte, Annett und René Hachmeister, als Autorin bzw. Ideengeber der Fotodokumentation „Burgau „Alt und Neu““. Die nächsten Arbeitsschritte waren die Erstellung einer Projektskizze, die Auswahl der vorzustellenden geschichtlich und architektonisch interessantesten Bauwerke bzw. Ensembles Burgaus und die Sammlung von Material. Im Sommer 2023 erfolgte durch Dr. Werner Westhus das Einholen dreier Angebote zur Gestaltung und Herstellung der Informationstafeln, woraufhin von ihm ein Förderantrag bei JenaKultur gestellt werden konnte. Parallel wurde bei den Objekteigentümern um Zustimmung geworben und ihr Einverständnis eingeholt. Am 08. März 2024 erfolgte die Gewährung der beantragten Zuwendung im Rahmen der Kulturförderung der Stadt Jena. Daraufhin konnte dem Grafikbüro PIXARIO der Auftrag erteilt werden. Die Textentwürfe auf den Tafeln wurden von Dr. Dietmar Maetzig erstellt und von Dr. Werner Westhus ergänzt. Die Auswahl historischer Bilder lag vor allem in den Händen von Annett Hachmeister und Dr. Werner Westhus. Im April 2024 wurde ein Muster für die Tafeln von PIXARIO erstellt und abgestimmt, woraufhin im Juli 2024 die Entwürfe für die Tafeln vorgelegt und wiederum mit den Eigentümern abgestimmt worden sind. Parallel fand eine Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde bei der Stadt Jena und dem Kommunalservice Jena statt. Am 20.11.2024 wurden die ersten sieben Informationstafeln angebracht, am 08.01.2025 die Bodenhülsen gesetzt und am 11.01.2025 die letzten Tafeln montiert. In kürzester Zeit erfolgen einige hundert Zugriffe auf die Webseite zum Ortsrundgang.

Am 26. Januar 2025 wurde der „Historische Ortsrundgang Burgau“ in einer Feierstunde mit Burgauern, Gästen und Mitstreitern festlich eröffnet. Parallel dazu erfolgt in der Burgauer Kirche eine Poster-Ausstellung aller zehn Informationstafeln, die nun an den sieben Häusern direkt angebracht sind bzw. an drei Pfosten vor den jeweiligen Objekten betrachtet werden können sowie der drei weiteren historisch interessanten Objekte.

Danksagung

Der Vorstand des Ortsvereins, der Ortsteilrat und die gesamte Organisationsgruppe bedanken sich herzlich bei den folgenden Personen und Einrichtungen:

Bei allen Objektbesitzern für ihr Verständnis, für die Bereitschaft zur Anbringung der Tafeln sowie hilfreiche Hinweise und Materialien, der Stadtverwaltung Jena, Frau Elke Zimmermann von der unteren Denkmalschutzbehörde und ihrem Team, Pfarrerin Friederike Costa und Herrn Traugott Keßler vom Pfarrbereich Sprengel Dietrich Bonhoeffer des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Jena, Herrn Matthias Reinhold, Frau Wiebke Fiebig, Herrn Camillo Alster, Herrn Karl Schmidt, Herrn Kai-Olaf Schulz und Herrn Dr. Michael Willsch.

Des Weiteren danken wir unserem Designer, Herrn Christian Häcker (PIXARIO, Zwenkau) für die kreativen Gestaltungsideen und die unkomplizierte Zusammenarbeit.

Frau Regina Stedtler †, Herr Herbert Brauns, Herr Ulrich und Frau Dr. Ute van Hengel sowie das Institut zur militärgeschichtlichen Forschung Jena 1806 e. V. unterstützten das Projekt durch die Bereitstellung von Fotos, Literatur und weiterer Unterlagen. Frau Manuela Grün half bei der Abstimmung mit einzelnen Besitzern. Beim Korrekturlesen unterstützten uns Antje Herrmann und Sabine Westhus. Herr Jochen Eckardt gab Hinweise zum Pfarrhaus und begann mit der Einbindung des Projektes in die Internetseite von Jena-Burgau, die dann dankenswerter Weise Frau Ursina van Hengel fertigstellte.

Bei der Aufstellung der Metallpfosten vermittelte uns Roy Pechmann die Firma Metallbau Waren, die uns dankenswerter Weise die Bodenhülsen für die Metallpfosten gesetzt hat. Die Standorte der Pfosten wurden mit dem Kommunalservice Jena, Stephan Kirchner und Torsten Reich, abgestimmt.

Unser besonderer Dank gilt der Stadt Jena mit ihrem Eigenbetrieb JenaKultur für die Förderung des Vorhabens, vor allem Frau Evelyn Halm, die uns während der gesamten Zeit mit Rat zur Seite stand, und Frau

Katrin Richter, die uns bei Fragen des Förderantrage beraten hat.

Der Ortsteilbürgermeister Herr Andreas Fehrle trug durch eine Spende zum Gelingen des Projektes bei und förderte es von den ersten Schritten an.

Die Projektgruppe

Werner Westhus, Annett und Renè Hachmeister, Renate Mäder und Dietmar Maetzig

Jena-Burgau, 26. Januar 2025